日本でのコロナ状況もここ数日、政府や都が有効な対策をさっぱり打てないうちにジワジワとよくない方向に向かってる感があります。自分もとうとう在宅勤務になってしまいましたし、夜のバー通いも自粛しなくてはいけないようなので、この2010年代オススメアルバム企画も粛々と進めたいと思います。では今日は40位から31位まで。

40. Lonerism – Tame Impala (2012, Modular)

はい、今年のフジロックでのヘッドライナーもめでたくアナウンスされ(それまでにコロナ収束していて欲しいなあ)、先頃大物感たっぷりの新譜『The Slow Rush』(2020)もリリースして今キャリアのピークにいる、テイム・インパラのブレイク・アルバム、『Lonerism』です。『The Slow Rush』は最近「新旧お宝アルバム!」でも取り上げました。

オーストラリア出身のケヴィン・パーカーのソロ・プロジェクトでもあるこのテイム・インパラ、この後の『Currents』(2015)から2作はかなりエレクトロ・ポップ的なアプローチに大きく舵を切っていて、それはそれでいいんですが、自分は最初にこのアルバムを聴いた時に感じたサイケデリック感覚的なものがすごく印象的で。『The Slow Rush』の記事の時にこのアルバムに触れたときも書いたのですが、ビートルズの『サージェント・ペッパーズ』のサイケ感とビーチ・ボーイズの『ペット・サウンズ』の宅録感をごちゃ混ぜにしたらこうなった、みたいなサイケデリック・ロック感が2010年代という今の時代のテイストにうまーく昇華されてて、ある意味時代レスな音になってるところが大いに気に入ったところ。だから、僕世代でオエイシスの「All Around The World」あたりに「サージェント・ペッパーズ」のサイケ感を感じた洋楽ファンの方であれば、これ、かなり気に入ると思いますよ。

リリース当時音楽プレスにもかなり高い評価を得て、ここからケヴィンの快進撃が始まったアルバム。いかにも「今」のロックバンド的なスタイルと雰囲気満点ながら、60〜70年代のサウンドの香りも漂うこのアルバム、シニア洋楽ファンの方、だまされたと思って聴いてみて下さい。

39. Black Radio – Robert Glasper Experiment (2012, Blue Note)

こちらはもしまだご存知でなければ、シニアのR&B・ソウルファンの方に是非とも聴いて頂きたい、今のジャズ・シーンをリードするアーティストの一人、ロバート・グラスパーのある意味出世作『Black Radio』です。

彼、基本的にはジャズ・ピアニストなんですが、最近の若手の特に黒人サイドのジャズ・ミュージシャン達(このランキングで45位に入れたカマシ・ワシントンや、同じケンドリック・ラマー人脈のクリス・デイヴなど)が軒並みそうであるように、ストレートなジャズに止まらず、R&Bやヒップホップなども渾然一体となった「コンテンポラリー・ブラック・ミュージック」としてパフォーマンスするので、その音楽スタイルの振れ幅の広さと表現力の深さには毎度やられてしまいます。事実、このアルバムで彼は初のグラミー賞を受賞してますが、部門は「最優秀R&Bアルバム部門」ですからね。

彼のプレイは2015年、横浜赤煉瓦広場で開催された「ブルーノート・ジャズフェスティバル」に来日した時にガッツリ見ることができましたが、いきなりウータン・クランのTシャツ着て登場したのでえらく個人的に盛り上がったのを覚えてます(笑)。このアルバムでは、「Cherish The Day」のレイラ・ハサウェイをはじめ、ミュージック・ソウルチャイルド、エリカ・バドゥ、ビラル、ミシェル・ンデオゲチェロといった90年代以降のR&Bの実力派シンガーや、ヒップホップのループ・フィアスコなど多彩なゲストとコラボしながら、でも紛れもないロバ・グラ独得のグルーヴを持つ音楽世界観を展開してます。アルバム締めのニルヴァーナの「Smells Like Teen Spirit」のカバーも完全にオリジナルの楽曲を破壊しながら自分のセンスで再構成しているというもの。以来彼のリリースするどの作品も「今のブラック・ミュージック」を感じさせるものばかりなので、すべての世代のブラック・ミュージック・ファンには是非聴いて頂きたいものです。

38. Morning Phase – Beck (2014, Capitol)

90年代にいきなり名盤『Odelay』(1996)でロックやヒップホップ、ジャズ、カントリーといったあらゆる音楽をミクスチャーした新スタイルのロックを提示して、一気にシーンにおける地位を確立したベックが、2000年代に入ってややパッとしなくなっていた後に、2010年代に初めてリリースしたアルバムがこの『Morning Phase』でした。

このアルバムのちょっと前にリリースされた『Guero』(2005)や『Modern Guilt』(2008)のおもちゃ箱をひっくり返したような作風からは一変して、荘厳なシンセサイザーやオーケストラ・サウンド、そしてアコースティックなギターやピアノなどを主たる楽器としてフィーチャーしたこのアルバムは、彼の2000年代の名盤とされる『Sea Change』(2002)とよく似たスタイルだったので、当時はこの2枚は姉妹盤だというプレスがされたくらい。しかし確かにこの2枚は類似点も多いのですが、大きな違いとしては、『Sea Change』がどちらかというと哀愁というか悲しみを湛えた作品だったのに対し、この『Morning Phase』は希望と明るい雰囲気がいっぱいで、聴くたびに気持ちが浄化されるような気がする、そんな作品だということ。

このアルバムがリリースされた直後に生まれて初めてナッシュヴィルに行く機会があって、たまたまライマン公会堂でライブをやっていたベックを聴くことができたのですが、『Odelay』や『Guero』の頃の楽曲や、ドナ・サマーのカバー(笑)とかやる一方、このアルバムからの曲をプレイした瞬間に会場が全く違う雰囲気で包まれたのが印象的でした。久々のリリースだったこのアルバム、シーンの評価も高く、その年のグラミー賞最優秀アルバム部門を見事受賞(対抗候補だったビヨンセのアルバムが取れなかったので興奮してステージに乱入してきたカニエが記憶に新しいですがw)。彼に取っては『Odelay』や『Sea Change』に並ぶキャリアを代表する作品になりましたね。自分もその年の年間アルバムランキング1位にしたくらい、その年を通して何度も何度も聴いたアルバムでした。

37. Are We There – Sharon Van Etten (2014, Jagjaguwar)

ニュージャージー出身、ブルックリンをベースに活動するいろんな意味でいかにも2000年代以降の新世代のシンガーソングライター、というイメージのあるシャロン・ヴァン・エッテンの、こちらもキャリア・ブレイクとなった4作目のアルバム『Are We There』。最新作の『Remind Me Tomorrow』(2019)ではかなりエレクトリックなサウンドやシンセサイザーを多用したサウンドを前面に出して表現するようになってきてますが、このアルバムの頃は、「Our Love」のような例外はあるものの、まだ通常のバンドサウンドをベースに、ハモンドやホーンなども入っていますが、どちらかというとアコースティックなサウンドによる表現スタイルが中心でした。

このアルバムもリリース当時多くの音楽プレスに取り上げられていたのに興味をそそられていたところに、meantime時代以来の洋楽友に「絶対好きなタイプだと思う」と言われて聴いてみたのがきっかけ。一聴した感じは、特にサウンド面やボーカルの感じが自分が90年代からお気に入りだったサラ・マクラクランを思わせるようなスタイルで確かに取っつきよかったのですが、サラマクあたりと決定的に違うのは、楽曲や彼女の歌い方のスタイル、ひいては詞の内容など、いい意味での「暗さ」と「秘められた迫力」みたいなものを湛えているあたりでしょうか。そういう意味ではアプローチ的にはルーツ・ロック的なところもあるので「コントラルト・ボイスのルシンダ・ウィリアムス」っぽい感じもあり、独得の引き込む魅力があります。

2000年代以降、ニーコ・ケイスやフィオナ・アップル、トーリー・エイモスあたりから始まってきた、こういったエモ的女性シンガーソングライターの流れは2010年代に入ってこのシャロンをはじめラナ・デル・レイ、ミツキ、セント・ヴィンセント、そして最近のエンジェル・オルセンやジュリアン・ベイカーといったあたりに受け継がれていて、ビリー・アイリッシュもその先鋭的なパターンの一つだと思うのですが、ある意味バランスの取れた作風やサウンド作りでこのアルバムはそういった女性シンガーソングライター達のスタンダードな形を提示してる、そんな意味からも一聴の価値はあると思います。

36. Norman Fucking Rockwell – Lana Del Rey (2019, Polydor)

はい、そんなエモ・タイプの今時の女性シンガーソングライターの最右翼、といってもいい、ラナ・デル・レイの最新作『Norman Fucking Rockwell』です。このアルバム、今年1月のグラミー賞でも最優秀アルバム部門にノミネートされるなど、彼女のこれまでの作品の中でも最高傑作の呼び声高い作品。自分的にはかなりヒップホップ寄りに軸足を寄せていた前作の『Lust For Life』(2017)なんかもかなり気に入ってて、このnoteにシフトする前のブログ版「新旧お宝アルバム!」でも取り上げたりしてたんですが、この最新作では、彼女の存在感というかゴージャスなビッチっぽさが、例によって感情をあまり感じさせないドリーミーな歌声ながらカタルシスを以て迫ってくる楽曲で存分に発揮されていて、更に凄みが増したな、と思ったものです。

ラナは『Born To Die』(2012)で一躍シーンの注目を集めた頃から、そのモデル並の1950年代ハリウッドを思わせる美貌とアンバランスなバイオレントでゴシックなテーマの楽曲を、夢見るような歌声で聴かせる、というなかなか従来ないキャラでシーンで独得のポジションを確保してます。そういう意味では、シニアな洋楽ファンの皆さんにとっては新しいタイプのアーティストかもしれません。でも、前項のシャロン・ヴァン・エッテンらと同様、ある意味21世紀の新しい女性シンガーソングライターの系譜の中心を占めるアーティストとして、是非このアルバムも聴いて頂きたいですね。

2020年には詩集『Violent Bent Backwards Over The Grass』とそれに合わせた朗読アルバム、更には別の新作『White Hot Forever』のリリースも予定されているというラナ、当面なかなか目が離せないアーティストです。

35. 2014 Forest Hills Drive – J. Cole (2014, Roc Nation/Columbia)

2010年代のヒップホップっていうとどうしてもトラップがメインストリームのスタイル、というのがあって、あのチキチキハイハットと単調な打込みシンセトラックってのがどうも馴染めない、という洋楽ファンは多いんだろうと思う。自分は比較的スタイルを問わずいろいろ聴いてみる雑食性の高いリスナーだけど、それでも一部のエモ・ラップと呼ばれてる、ラップしてる内容がリアルで社会的なコメンタリーを含んでるもの以外は、正直最近は飽きてきててあまり食指が動かない。ましてやそもそもラップは聴かない、というシニアな洋楽ファンは多いだろうし、ブラック・ミュージック・ファンであったとしてもそこんとこのハードルは高いに違いない。でも、90年代に洋楽を聴いてた世代には、ヒップホップはある意味メインストリームの一大ジャンルだったわけで、ナズや2パック、ノトリアスB.I.G.、ジェイZ、ウータンやトライブ、デラ・ソウルとかを日常的に聴いてた人も多いと思う。このJ.コールのアルバムは、ある意味そうした人達には多分全く抵抗感や違和感なく聴ける作品で、アルバム全体90年代ヒップホップのスタイルを概ね踏襲したつくりになっていて、しかもその完成度がかなり高い。

日本のハイファイ・セットの曲をサンプルしたことで当時話題になった「January 28th」やシングルにもなった「Wet Dreamz」なんかは、それぞれ2パックやジェイZのアルバムからのカット、といっても何ら違和感ないし、「Apparently」なんかに至ってはJ.コール、気持ち良さそうに歌ってるし。このアルバムのタイトルは彼のノース・キャロライナの実家の住所で、ジャケで彼が座ってるのはその家の屋根らしい。そこからもわかるように、このアルバムはある意味自分の出自を見つめながら作られたコンセプト・アルバム的な位置付けになっている。それが90年代ヒップホップへのオマージュ的にも聞こえる様々なスタイルのトラックに乗ったJ.コールの軽快なフロウが楽しめる、そんなアルバム。

自分がこのアルバムを聴いた時「ああ久しぶりに楽しめるヒップホップ・アルバムだなあ」と思って、聴く曲がすーっと自然に入って来たのを覚えてる。そもそもラップがだめ、という方であってもいくつか楽しめる曲はあると思うし、ましてや90年代に浴びるほどヒップホップ聴いてたという方であればかなり楽しめるアルバムだと思いますよ。

34. Days Are Gone – HAIM (2013, Polydor)

LA出身のエステ、ダニエル、アラナのハイム三姉妹によるポップ・ユニットがハイム。そしてこの彼女達のデビュー・アルバム『Days Are Gone』は、びっくりするくらいポップでリズミカルな楽曲でいっぱいなのだけど、同じ時代のポップ・スター達(例えばテイラーとかリアーナとか)の楽曲と比べると遙かにエレクトロ・ロック的。このアルバムリリース当時は「2010年代のフリートウッド・マック」なんて言ってるプレスもあったりしたけど、確かにマックがギター中心のバンド・サウンドでやってたハイ・クオリティなポップ・ミュージックにR&Bの要素も足したものを、今風にシンセの打込みやドラム・プログラミングやループを駆使して作り上げているこの作品、70年代のポップ・ロック・ファンであっても多分かなりの確率で一発で気に入ると思う、そんなアルバム。

彼女たちはマックとの比較にあまりハッピーではなく、ビヨンセなどもっと最近の音楽に影響を受けた、といってるけど、このアルバムの「The Wire」なんてイントロまんまイーグルスの「Heartache Tonight」だし、「If I Could Change Your Mind」もクリスティーン・マクヴィーがシンセの打込みで曲作ったような感じありありなので、やはりそうはいいながら(おそらく音楽経験あるという両親の影響もあって)70〜80年代のメインストリーム・ポップの要素は彼女らの中にはしっかり根付いてるんでしょう。一昨年フジロックでヴァンパイア・ウィークエンドのライブに飛び入りでダニエルが参加した時もシン・リジーの「The Boys Are Back In Town」のカバーやってたし。

リリース当時音楽プレスで評判になってたこのアルバム聴いたときは結構ぶっとんで「これでデビューだったら次はどんなアルバム作るんだろう」と思ったもんだけど、その後リリースした『Something To Tell You』(2017)はやや普通の出来だったので、今年リリース予定の三作目『Women In Music, Pt. III』には期待したいところ。ちなみに先行シングルの「Summer Girl」はルー・リードの「Walk On The Wild Side」のオマージュです。

33. The Gospel According To Water – Joe Henry (2019, Worksong/Edel)

アメリカーナ系の数々の素晴らしいアルバム、例えばこのランキングでも43位に入れたアラン・トゥーサンの『American Tunes』(2016)や『The Bright Mississippi』(2009)の他、アーロン・ネヴィル、ボニー・レイット、ロドニー・クロウェル、ベティ・ラヴェットなど様々な作品のプロデュースで知られるジョー・ヘンリー。彼自身の作風はなかなかの激渋で知られているのだけど、現時点での彼の最新作にあたるこの『The Gospel According To Water』は、渋いのには間違いないのだけど、深々とした滋味溢れる音像とジョーの味わい深い歌声、そして清冽なメロディーでここ最近の彼の作品の中でも群を抜いていいな、と思った作品です。

実際このアルバムを手にして聴き始めたのが、もう2019年も終わろうとする12月で、その時点で既に2019年の自分の年間アルバムリストは決めてブログで発表してしまってたので、そこには入れられなかったのだけど、聞き込むたびに「ああ、やっぱりこのアルバム、少なくとも2019年のトップ10に入れるべきだった!」と思わざるを得ない、そんな本当に素晴らしい作品。このアルバムを聴いたきっかけは、神楽坂でレコードバー「K West」をやられてる河西さんにお店で聴かせてもらったのが最初。その場でアマゾンに発注して、その週の週末には家で聴いてました(笑)。

何しろレコードの録音も素晴らしく、いいシステムで聴けば聴くほどその真価を発揮するタイプのアルバムで、アコースティックな音楽やアメリカーナ系の音楽がお好きな方であれば、世代を超えて自信を持ってオススメしたい、そんなアルバム。心に染みる音楽っていつの時代にもあるんです。

32. Bon Iver – Bon Iver (2011, Jagjaguwar)

ボン・イヴェールといえば、今やロック、フォーク、インディ・ロック、R&Bなどなど様々なジャンルの今のミュージシャン達が口々に影響を受けたとコメントしているアーティスト。シンガーソングライターのジャスティン・ヴァーノンのソロ・プロジェクトであるボン・イヴェールの織りなす音楽は、一言でいうとインディ・フォーク、ということになるわけだけど、ただのフォーク・ミュージックではなく、アコースティックな楽器、エレクトリックな楽器、シンセの打込みなど様々な楽器音と、ボーカルの多重録音やそれまでヒップホップでしか使われてなかったオート・チューンなどを駆使して、一種独特の世界観をもった音像を作り上げてるわけです。こういう風に独得な音の使い方で独自の世界観を作り上げるという意味では、やはり2010年代に台頭したジェームス・ブレイクと通じるものがあります。

その独得の音像が造り出す世界観で、2008年のデビュー作『For Emma, Forever Ago』のリリース以来シーンからも高く評価された上に、カニエ・ウェストが『My Beautiful Dark Twisted Fantasy』(2010)でコラボ相手に起用したことで、ヒップホップコミュニティも含めた広いオーディエンスの知ることとなったこと(このあたりもジェームス・ブレイクと共通していますね)が彼のシーンでの注目度を一気に上げたわけで、その直後にリリースされたのがこのアルバム。デビュー作に比べると一段と音像の厚みが増したのと、意識的にボーカル音を音像を壊さない程度に微妙に処理するなど、造り出しているサウンドスケイプに一段と進化を見せたのが再び高く評価されました。そして翌年2012年開催の第54回グラミー賞では主要3部門(ソング・オブ・ジ・イヤーとレコード・オブ・ジ・イヤーに「Holocene」、新人部門)及び最優秀オルタナティブ・アルバム部門にノミネートされ、新人部門と最優秀オルタナティブ・アルバム部門で見事受賞、アデルの主要4部門独占を見事に阻んだのでした。

彼の作品はこの時既にインディ・フォークという域を飛び出して、映画のサウンドトラック・スコア作曲家的な分野に突入してます。このアルバムなどは、そういう方向性がくっきり出た作品で、この後の『22, A Million』(2016)も『i, i』(2019)も、その方向性を更に掘り下げていって更なる進化を進めているように見えますし、それに対するシーンの評価もすっかり安定してます。彼も2020年代引き続き要ウォッチのアーティストであることは間違いないですね。

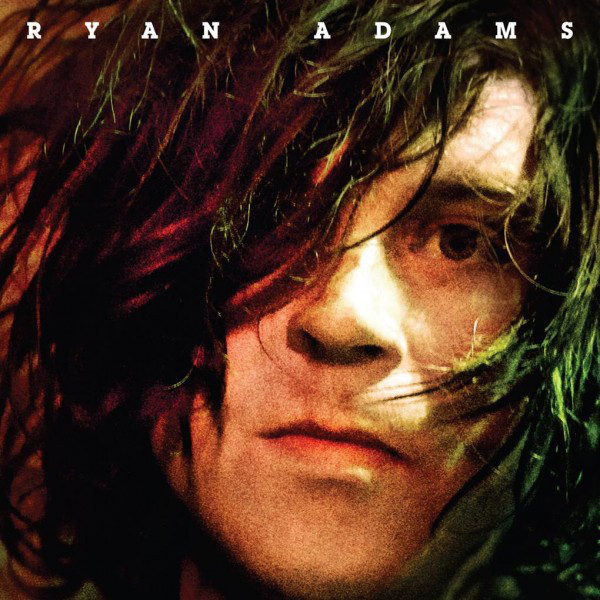

31. Ryan Adams – Ryan Adams (2014)

1990年代後半からアメリカーナにはまり始めた自分にとって、ライアン・アダムスはずっと大事なアーティストでした(今でもそれは基本変わってませんが)。当時ウィルコやジェイホークスなどと並んで、オルタナティブ・カントリー・ロック・ムーヴメントをリードするバンドの一つだったウィスキータウンのリーダーとして、彼が聴かせてくれた鮮烈な楽曲の数々、そしてバンド解散後もソロとして、そして自分のバンド、カーディナルスを率いて『Heartbreaker』(2000)、『Gold』(2001)、『Cold Roses』(2005)など数々の名盤と共に、アメリカーナのルネッサンス時代を代表する楽曲を次々に届けてくれた、彼の存在がなければ自分は今でもアメリカーナを自分の音楽的軸足の一つとして追いかけてはいなかっただろう、とマジに思います。

その彼が、昨年ニューヨーク・タイムズにより、このアルバム発表当時妻だったマンディ・ムーアや最近注目の女性シンガーソングライターのフィービ・ブリッジャーズなどの当時デビュー前の女性アーティスト達にたいして性的暴言・行動を繰り返していたというのが報道されて、自分はとてもショックでした。特に2017年の『Prisoner』が、この『Ryan Adams』以来の素晴らしい出来のアルバムで、2019年には一気に3枚のアルバムリリースをアナウンスしていた矢先のことで大いに楽しみにしていただけにそのショックは深いものでした(その3枚は未だにリリースされていません)。その真相は未だに藪の中ですが、マンディをはじめ被害を受けたという女性達が公的な主張を変えていないということは、少なくとも何らかの問題はあったのだと思わざるを得ないですよね。とっても残念ですが。

でも、2010年代に入ってリリースされたこのアルバムの素晴らしさがそれによって色あせてしまうことはありません。時にはアコギ一本で、ある時にはエレクトリックな演奏でパフォームされるライアンの楽曲はここでも切なさと、失われたものへの愛情を表現するエモーションに満ちた歌詞とメロディで輝いています。それらの楽曲の素晴らしさは、この翌年に発表されたカーネギー・ホールでのライブ盤『Live At Carnegie Hall』(2015)にこのアルバムからの楽曲が6曲も取り上げられているのでそちらでも堪能することができます。とにかく、去年の「Me Too」騒ぎはショックでしたが、2010年代のアメリカーナを語るには欠かせないアルバムであることは変わっていないと思いますし、自分はライアンの音楽は支持し続けたいと思っているのです。

ということで今日はここまで。では次回は30位〜21位です。