皆さん、2回目の外出自粛要請の週末、どう過ごされましたか。土曜日などは折から抜けるような快晴で暖かい陽気になって、まだ若干残ってる近所の桜を見にちょっと息抜きに散歩でもしたくなるそんな天気でしたが、せいぜい近所を散歩するくらいにして、人の集まるところへの外出は絶対に避けて、帰ったら必ず手洗いうがいはしっかりされたことと思います。一日の東京の新規感染判明者も2日連続100名を超えて「このままでは終わるとは思えない」という京大山中伸弥教授の警告が胸に迫る中、いよいよ非常事態宣言がでる様子。といってもこれまでどおり粛々と過ごして拡散を防止するだけですよね。そんな中で音楽の力で少しでも元気になって頂けるように、この外出自粛に寄せての企画も粛々と行きます。今度は30位から。

30. Wildflower – The Avalanches (2016, Modular / Astralwerks / XL)

無数のサンプリングの音源の組み合わせと、実際のミュージシャン達のボーカル音源をサウンド・コラージュのように組み合わせて、ヒップホップでもない、ロックでもない、新たなクリエイティヴなスタイルの一つの壮大なポップ作品を作り上げているのが、このオーストラリア出身の2人組、アヴァランチーズの『Wildflower』。70年代ブギー風のソウル・ダンス・ミュージックから、東欧か昔のロシアあたりを思わせるエキゾチックな音楽、そして夢の中を突っ走っているようなファンタジックな楽曲などなど、もう目くるめくような様々なスタイルのサウンドスケイプが次から次に登場するこの作品、アヴァランチーズの二人曰く「現実と非現実が混沌としているアーバンな場所から、LSDをキメながらどこか遠くの、見たこともない場所へのロードトリップを音楽にしたもの」というのが正にぴったりな、そんな作品。

このアルバムも以前、2016年10月の「新旧お宝アルバム!」で取り上げていますので、主要曲についての詳細の解説はそちらをご覧下さい。とにかく、ユニークで異色という意味では今回選んだ50枚のアルバムの中でもダントツ。とても実験的で、ジャンルを一つに止めない作品なんですが、難解ではなく、どういう音楽のファンでも多分単純に楽しめて、それぞれのツボを気持ち良く突いてくれるそういう意味では希有な作品だと思います。是非ご一聴を。

29. Drunk – Thundercat (2017, Brainfeeder)

何やら映画『地獄の黙示録』を思わせるような水面から半分恐ろしげな顔を突き出しているおどろおどろしいジャケ。このアルバム、実は内容はジャケとは全く異なり、前回のこの特集で45位でご紹介したカマシ・ワシントンと同様、ケンドリック・ラマー人脈で最近注目を集めているLAの若手ジャズ・ミュージシャン達の一人、ベーシストのサンダーキャット(本名:スティーヴン・ブルーナー)の、幻想的でメロウなトーンで統一された、ジャズとヒップホップとR&Bが渾然となってロックしてグルーヴしてる、そんな素敵な作品なので、ジャケでどうか判断しないで下さい(笑)。実際このアルバム、自分の2017年の年間ベストアルバムに選んだくらい、当時ハマりまくった作品でした。

そしてシニアの洋楽ファンに是非聴いて欲しいのはこのアルバム収録の曲「Show You The Way」。何とサンダーキャットが、あの!ケニー・ロギンズとあの!マイケル・マクドナルドと共演して、しかもこの二人の往年のブルー・アイド・ソウルなAORサウンドへの憧憬をまんま音にしたような、そんなタイムマシーンのような一曲。80年代AORファンだったあなた、この曲を聴いて気に入ったら、他の曲も聴いて見て下さい。もちろんシーンの中心人物、ケンドリック・ラマーをフィーチャーした「Walk On By」や、アイズレー・ブラザーズの「Footsteps In The Dark」をサンプリングしてゴリゴリのグルーヴ満点の「Them Changes」など、体が反応してしまう曲も多く、きっと気に入って頂けると思うので。

サンダーキャット、その後来日公演も果たし、自分もでっかい6弦ベースをブンブン弾きながらパフォーマンスする、熱いサンダーキャットを見に行って大いに感動したのがもう2年前か。今週には新作『It Is What It Is』をリリースしたばかりのサンダーキャット、当面注目です。

28. The Broken Instrument – Victory (2018, Roc Nation)

これがデビューアルバムのヴィクトリー・ボイドことヴィクトリーのこのアルバムに出会ったきっかけは何故か思い出せない。きっかけはどうあれ、初めて聴いた時、その楽曲や歌唱スタイルが、フランク・オーシャンやカリードなど今時のエレクトロ系のヒップホップテイスト満載のR&Bでも、またH.E.R.やエラ・メイなどの90年代から脈々と続くいわゆるオーガニック系R&Bの流れを汲むのでもなく、どちらかというと、80年代に突然現れた社会派シンガーソングライターのトレイシー・チャップマンや、もっというと60年代に反戦のメッセージを歌に託していたニーナ・シモンといった、ジャズやフォーク、ゴスペルをその太い根っこにしたシンガーだったのに、一発でやられてしまったのです。

ニューヨークはセントラル・パークの中にある泉の横で家族でバスキングしてたとこを見出された、というエピソードもさもありなんという、いかにもストリートから現れたような雰囲気満点で、そのハスキーで独得の魅力を持ったボーカルも、今のアメリカのR&Bの匂いがほとんどないのが新鮮に聞こえた部分もあると思います。このアルバムについても、去年2019年8月の「新旧お宝アルバム!」で取り上げていますので、詳しくはそちらをご覧になって下さい。とにかく、トレイシーやニーナがお好きな方であれば、間違いなく気に入って頂ける、そんな素晴らしいアルバム。そしてこんなアルバムが2010年代に現れる(商業的には売れてませんが)ことに、このデケイドのレベルの高さを感じてしまうのは自分だけでしょうか。

27. James Blake – James Blake (2011, Atlas / A&M)

さて、2010年代の新世代シンガーソングライターというと、ボン・イヴェールに並んでこの人を挙げなくてはいけないわけで。アコギやピアノで弾き語る、というのではなく、シンセの打込みや電子ノイズ音、実験的な楽器そして様々な形で加工されたボーカルトラックを駆使するという、ジャンルでいうとエレクトロ系のアーティストで、いわゆるシニア洋楽ファンが描く「シンガーソングライター」というイメージからはかなり異なる表現手法ではあるのだけど、自ら造り出す楽曲とパフォーマンスで自分独得の世界観を構築しているという意味では間違いなくシンガーソングライターであるし、それもかなりクオリティの高い表現に成功している、このデケイドを代表するアーティストの一人だということには恐らく異論はないところでしょう。

このタイプの最近のアーティストの例に漏れず、彼もヒップホップやR&Bを筆頭に様々なジャンルのアーティストたち(ケンドリック・ラマーとの映画『ブラック・パンサー』中の曲「King’s Dead」でのコラボやビヨンセの『Lemonade』の曲のプロデュースなど)や、自ら「ハーモニミックス」という別名でビヨンセの「Drunk In Love」のリミックス作品も発表するなど、その独得なサウンドスケイプとサウンドアプローチで、幅広い活動を行ってます。またライヴ活動も活発に行っていて、昨年のフジ・ロック・フェスティバルにも現在のところの最新作『Assume Form』(2019)リリース直後に3回目の出場を果たしてました。

自分が一番印象に残っているのは、その前のフジ・ロック(2016年)でのグリーン・ステージでのライブ。折から徐々に暮れなずんでいく苗場の山々をバックに演奏するジェイムスのパフォーマンスには、そのサウンドの幻想的でアンビアントなエレクトロ・サウンドのなせる業もあったと思うけど、まるで会場に空から何かが降りてきているような、そんなスピリチュアルな感覚を持たせてくれるほどの、ジェイムスワールドに純粋に感動したもんでした。その時にも、このアルバムに収録されている父親の作品のカバー曲「The Wilhelm Scream」や「I Never Learnt To Share」そしてあまりにも彼のイメージにぴったりなジョニ・ミッチェルのカバー「A Case Of You」などをやってくれて、改めてこのデビュー・アルバムの重要性を実感したのでした。

26. Golden Hour – Kacey Musgraves (2018, MCA Nashville)

ケイシー・マスグレイヴスも、ジェームス・ブレイクやボン・イヴェールとはまた全く違う意味で、2010年代を代表するシンガーソングライターの一人。彼女の特異性は、それをナッシュヴィルのカントリー・ポップ・スターとして、しかも軸足をナッシュヴィル(=カントリーというジャンル)から動かさずに活動しながら、造り出す楽曲やそれらの歌詞を通じて語るストーリーやメッセージは、70年代の偉大なシンガーソングライターに比肩すべき社会批判性や内省的指向(そして時にはストレートな感情表現)などを備えていること。

その彼女が結婚を経て一皮むけて造った作品がこの『Golden Hour』。結婚直後の幸せモードなためか、その前作『Pageant Material』(2015)などで聴かれた社会批判的メッセージはやや影を潜めているのだけど、これまで以上に完成されたポップな楽曲群を、もはや「カントリー」というジャンルを超越したスタイルとサウンド(例えばドリーミーなシンセの多用や、ビートを強調したR&B・ヒップホップの影響すら感じさせるサウンド)で、正に人生の「ゴールデン・アワー」にいる自分の心境を乗せるだけでなく(「Happy & Sad」)、男女関係の不安(「Lonely Weekend」)や自分のコントロールがきかないパートナーへの諦め(「Space Cowboy」)など、様々な男女関係の心のひだを表現する楽曲を聴かせてくれる、そんな作品です。

自分はこのアルバムを聴いた瞬間に「絶対これはグラミー賞の最優秀アルバム部門にノミネートされるな!」と直感し、正にその通りノミネートされたのですが、その年から対象候補が従来の5作品から8作品に拡張され、映画『ブラック・パンサー』のサントラやドレイクなど強敵がいたにも関わらず何と堂々受賞したんです!うれしかったなあ。でもことほどさようにこのアルバムに対するシーン全般の評価も高かったということなんです。この2010年代を代表するポップなシンガーソングライター作品、もしまだなら、是非聴いて見て下さい。

25. channel ORANGE – Frank Ocean (2012, Island / Def Jam)

ここにきて「これぞ2010年代」っていう感じのアーティストが続々登場してますね。2010年代のR&Bの流れの源流となったアーティストであるフランク・オーシャンが、その評価を決定づけたアルバムがこの『channel ORANGE』。90年代にヒップホップのルネッサンス的隆盛や、オーガニック・ソウルという名前のネオトラディショナリズム的な「ソウル・ミュージック」の復興など、インディ・ロックやグランジなどの盛り上がりと平行してあれほど一本の太い流れとして盛り上がったブラック・ミュージックが、2000年代に入った頃からあたかも70年代から80年代に入ってロックシーンがマスプロ化していった再現のように、R&Bメインストリームのマスプロ化と、ヒップホップシーンの多岐分裂でやや迷走気味になっていたように思います。もちろんアッシャーやビヨンセらが頑張ってはいましたが、一方のインディ・ロック・シーンがいい意味で多様化が進んだのに比べると大分とっちらかった印象になってしまっていた感は否めないと思います。

そんなところに登場したのがエレクトロ・サウンドを使った音響派的サウンドで、どちらかというとエモ的なメッセージを歌うR&Bのスタイルのアーティストが2010年初頭から登場、このフランク・オーシャンや、この間のグラミーで大いにエキサイティングなパフォーマンスを見せてくれたタイラー・ザ・クリエイターを初めとするオッド・フューチャーといわれるヒップ・ホップ・アーティスト群でした。特にフランク・オーシャンはアンダーグラウンド的に登場して「何だか凄い奴がいるらしい」的に徐々にその存在感を増していったというイメージがあります。2011年頃、ピッチフォーク誌とかで絶賛されていたこのアルバムの前のミックス・テープ『Nostalgia, Ultra』(2011)に興味を惹かれて、タワーレコードに「フランク・オーシャンってありますか?」と聞きにいったら店員さんが「フランク誰?」という反応だったの、覚えてますから(笑)。

ある意味これが「いまどきのR&B」のプロトタイプ的な作品だったと思いますし、それまでの「男女がどうしたこうした」というテーマだけだったR&Bを、社会派ヒップホップやシンガーソングライター的な立ち位置からの表現方法として、シンセ中心のトラックという新たなサウンドスケープで聴かせてみせた初期の作品だった、ということが言えるのではないかと思います。この後このスタイルの流れを受けるR&Bアーティストがどんどん出てくるわけですが、そういう意味でもこのデケイドを代表するアルバムとして、R&Bサイドからは欠かすことのできないアルバムですね。

24. Muchacho – Phosphorescent (2013, Dead Oceans)

さて、この辺からまた自分の趣味の作品が登場します。といってもこの作品もある意味、インディ・ロックとカントリーとゴスペルのルーツ・ロックのハイブリッドのような作品だという意味でいうと、2010年代らしいといえば2010年代らしい作品なのでは。フォスフォレッセントというのは、アラバマ州出身で今はNYのブルックリンで活動しているマシュー・ホウクのソロプロジェクト。このアルバムもアーティストも自分はそれまで全く知らなかったのですが、この前のフランク・オーシャン同様確かピッチフォーク誌で「ベスト・ニュー・ミュージック」に選ばれてたのを見て、試しに聴いてみたところ、その懐かしくも不思議なサウンドと、ちょっとサイケ入ってるマシューの楽曲スタイルやボーカルに一発でやられてしまったというわけです。

2010年代のアメリカの音楽とはかくあるべき、とでもいうように、ロックやR&Bの要素はもちろんのこと、ブルースやゴスペル、カントリーなどもその中に取り込んでいるサウンド・スタイルは独得で、なかなか他に似たアーティストを探すのが難しいところです。2016年に『A Sailor’s Guide To Earth』で大きくブレイクしたスタージル・シンプソンあたりは比較的近い感じですが、エキセントリックやサイケデリックな要素はこのフォスフォレッセントの方が上で、いわゆる昔からのロックファンの方にはこちらの方がオススメかも。こちらも、2016年9月のこの「新旧お宝アルバム!」で、得々とその魅力を語っていますので(笑)是非一度覗いて見て下さい。

23. Ctrl – SZA (2017, Top Dawg / RCA)

2010年代のブラック・ミュージックを語るのに、ドレイクやカニエ以上にケンドリック・ラマーの名前はあちこちに出てくるんですが、このシーザ(本名:ソラーナ・イマーニ・ロウ)もご多分に漏れず、ケンドリック・ラマーが所属するトップ・ドーグ・エンタテインメント(TDE)の初の女性アーティストということで最初注目を集めました。でも彼女の場合は、そのヒップホップとジャズを同時に強力に感じさせる(表現が難しいんですがw)独得のボーカルスタイルで、他の同時代の女性R&Bシンガー、例えばH.E.R.やケラーニ、エラ・メイあたりとは一線を画しているのが特徴であり、大きな魅力なんですね。強いて言えば彼女にスタイルが近いのはジェネ・アイコくらい。そういう意味では2010年代を代表するにふさわしい、新しいスタイルのR&Bシンガーソングライター、ということができると思います。

このアルバムでも、初期のシングルでトラヴィス・スコットをフィーチャーした「Love Galore」のヒップホップ・トラックとしてはワールド・ミュージックっぽいヴァイブも感じるトラックと歌唱や、「Drew Barrymore」でのチルウェイヴ風の楽曲に乗せたラップとも歌唱ともいえないスタイルなど、SZAならではの楽曲が満載。この後彼女は映画『ブラック・パンサー』のクロージング・ナンバー「All The Stars」をケンドリック・ラマーと共作、共演して、昨年の第60回グラミー賞ではソング・オブ・ジ・イヤーとレコード・オブ・ジ・イヤーの両方にノミネートされるなど、シンガーソングライターとしての実績もその後積み上げてきてますので、このアルバムに続く2作目のリリースが大いに待たれるところです。

22. H.E.R. – H.E.R. (2017, RCA)

先ほどのSZAがヒップホップとジャズの要素を強く表現に反映している一方、こちらのH.E.R.(本名:ガブリエラ・ウィルソン)は、サウンドこそトラップ的な要素なども取り入れてますが、基本ネオトラディショナリズム的な、90年代のオーガニック・ソウルなどの系譜を汲むR&Bシンガーソングライターです。イメージとしては、ローリン・ヒルのヒップホップ的要素を薄めた感じのスタイルで、歌唱スタイルも極めてストレートな感じ。ただ、彼女の才能を感じさせるのは、自ら書く楽曲のクオリティの高さと、それらの楽曲を基本的には自らもマルチ・インストゥルメンタリストとしてバンドと演奏してパフォーマンスするところ。この間の第61回グラミー賞でも、最新作『I Used To Know Her』(2019、こちらはデジタルダウンロードとストリーミングのみリリースといういかにも今風の作品)が最優秀アルバム部門にノミネートされたH.E.R.がピアノのみならずギターも演奏しながら歌うなど、自己完結型のパフォーマンスをいかんなく見せつけてました。

そして彼女の楽曲は、その9割方がバラードかミディアム・テンポの楽曲。そして楽曲のテーマも、男女関係に関するさまざまな状況や、男女関係が破局した後の心情などを扱ったものが多く、それだけきくと「湿っぽい、ワンパターンの曲が多そう」と思いがちなんですが、そこを彼女の楽曲センスとミュージシャンシップでそうさせないあたりが、彼女の才能の非凡さを垣間見せてくれるところですね。こちらも最近注目の新世代のR&Bシンガー、ダニエル・シーザーとデュエットしていた「Best Part」なんかはアコギの音と控えめなシンセ、そして二人のボーカルだけでお互いを求め合う男女の世界観を感動的に表現した楽曲です。

フランク・オーシャンのところでも触れましたが、2010年代はブラック・ミュージックがまた一つ新しいフェーズに展開され、優れたアーティストや作品が多く生まれたデケイドだったと思いますが、特に女性シンガーソングライタータイプのアーティストが多く輩出した中でも、このH.E.R.は彼女らを代表するアーティストだと言ってもいいかもしれません。ブラック・ミュージック・ファンでH.E.R.をまだ聴いてない方は必聴ですね。

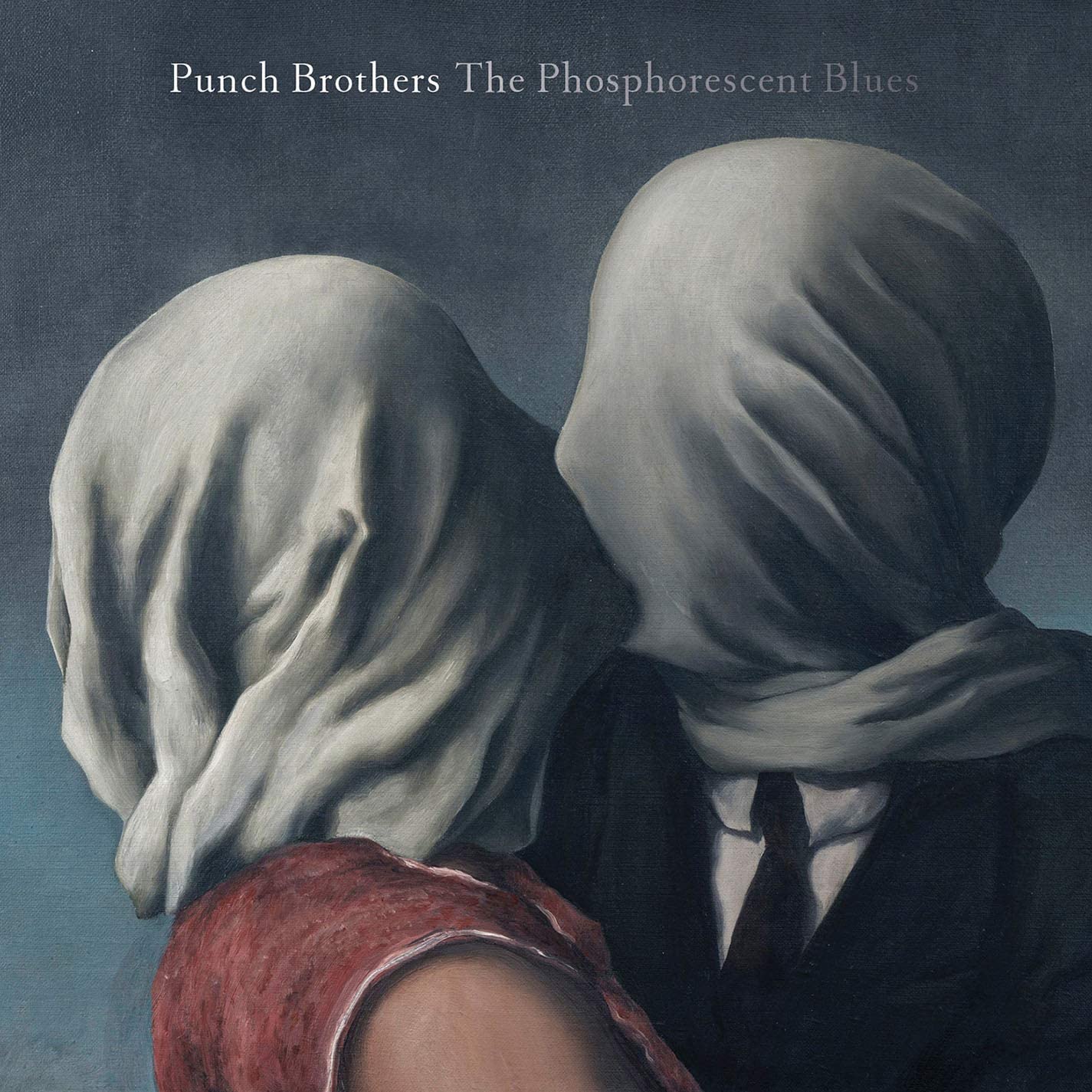

21. The Phosphorescent Blues – Punch Brothers (2015, Nonesuch)

はい、そして、アメリカーナの世界では、こちらも2010年代を語るには欠かせないアーティスト、パンチ・ブラザーズです。元々自分はこういうタイプの音楽は嫌いではないのですが、フィドルとマンドリンとギターとバンジョー、というブルーグラスの楽器編成のバンドが繰り出す音楽でこれほど興奮するものがあるとは、彼らのこのアルバムに出会うまでは予想だにしませんでした。自分も彼らの来日ライブ(2016年と2019年)は2回とも駆けつけて、ワンマイクで演奏する彼らの素晴らしい演奏には感動させられっぱなしでしたが、会場に集まった恐らく70年代にアメリカン・ロックにのめりこんでいたと思われる同世代のファンの皆さんも、同じ思いだったにちがいありません。プログレッシヴ・ブルーグラス、とでも言うべきその楽曲構成と演奏力たるや凄いの一言でした。

マンドリンのクリス・シーリー(元ニッケル・クリーク)、バンジョーのノーム・ピケルニー、ギターのクリス・エルドリッジ、フィドルのゲイブ・ウィッチャー、そしてアップライト・ベースのポール・カワートのそれぞれが、既にこれまでブルーグラスやアメリカーナ・ロック系の作品の発表を通じて数々の実績を残してきたエリート達ばかり、そういう彼らが集まってこの楽器で、オリジナルの楽曲はもちろんのこと、ドビュッシーなどクラシック楽曲や、伝統楽曲の新解釈アレンジなどでスリリングな演奏を聴かせてくれるわけですから、これはある意味革命的なことでした。これで自分はマンドリンという楽器の素晴らしさをすっかり見直して、クリスのソロアルバムのみならず、女性マンドリン奏者のサラ・ジャロウズやシエラ・ハルらのアルバムを買い漁ったくらいでして。例によってこちらも2015年6月にこの「新旧お宝アルバム!」で詳細にレビューしてますので、是非チェックしてみて下さいね。

30位から21位、いかがでしたか。今週も在宅勤務の方も多いと思いますが是非冷静に行動し、音楽と協力でコロナ状況を乗り切りましょう。次回は20位〜11位です。では。