2019.3.11

新旧お宝アルバム #140

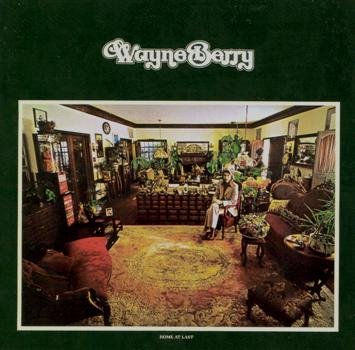

『Home At Last』Wayne Berry (RCA, 1974)

この週末も先週後半の雨が嘘のように晴れ上がり、素敵な週末でした。その天気も日曜夜からはまた雨模様に。もうひと雨、ふた雨するといよいよ本格的な春の到来になると期待して、今満開の梅や既に散り始めた庭の河津桜を眺めながら暖かい気候を楽しみにしたいところです。

さて、今週の「新旧お宝アルバム!」は、1970年中盤に戻ります。当時は、60年代後半からのウッドストック、ベトナム戦争終結、社会公民権運動の盛り上がりなどといった社会文化的な大きなゆねりが一段落に向かおうとしており、この後やってくる音楽業界の巨大ビジネス化、ディスコやAORそしてパンク・ニューウェイヴへと流れていく70年代後半のポップカルチャー爛熟期を前に音楽シーンも過渡的な状態にあり、さまざまなアーティストが勃興しては消えていった時期でした。そんな時期にリリースされ、当時は残念ながら全く商業的には結果が出なかったのですが、近年特にシンガーソングライターやスワンプ・ロックなどの観点から再評価の声が静かに盛り上がっている、ウェイン・ベリーのファースト・アルバム『Home At Last』(1974)をご紹介します。

ウェイン・ベリーの素性はイマイチ明らかではないのですが、1960年代後半にLAにいて、もっぱらいろいろな曲を作ってはレコード会社に売り込みつつ、自らもティンバーというスワンプっぽいウェストコースト・ロック・バンドで2枚のアルバムを1970年と71年にリリースするなど、地道な活動を通じてシーンではそれなりに評価されたソングライターとして認知されていたようです。当時のLAは、NYから移住してきたキャロル・キングやジョニ・ミッチェル、ヴァン・ダイク・パークス、そしてジャクソン・ブラウンやまだ駆け出しだったイーグルスの面々などそうそうたるメンツがローレル・キャニオンを中心としたエリアで一大ソングライター・コミュニティを形成していて、その中でウェインも曲を書きためながら様々なネットワークを作って自らのブレイクを目指していました。

ティンバーのアルバムは商業的には成功しませんでしたが、ウェインの曲を評価したRCAが彼と契約、今回ご紹介する『Home At Last』のリリースにつながったようです。

彼の音楽スタイルは、ベースは70年代ウェストコーストのシンガーソングライターの典型的なスタイルですが、そのちょっと鼻にかかった甘い声ながらかなりソウルフルな歌い回しも駆使する歌唱スタイルは魅力的です。また彼の書く楽曲のスタイルもLAのシンガーソングライターらしく洗練されたメロディや叙情的な楽曲スタイルを持つ一方、R&Bやカントリー、スワンプといったアメリカ南部の音楽の香りを色濃く感じさせて、様々な音楽スタイルが渾然一体に。

当時のウェストコーストのミュージシャンのイメージである「ひたすらさわやかな、カントリー風味のロック」というのとは全く一味もふた味も違う、先週ご紹介したポール・キャラックとかの音楽性とも通じる滋味を湛えた楽曲がこのアルバムには満タンに納められています。

もう一つこのアルバムのポイントは、バックのミュージシャンの豪華さで、当時RCAが彼のブレイクに大いに期待していたのが窺えます。アルバムの録音は当時のスワンプ・ロックの聖地、アラバマ州のマッスルショールズ・サウンド・スタジオで3曲、LAのサウンド・ラボで4曲、そしてナッシュヴィルで3曲の録音が行われ、それぞれのスタジオでは当時活躍していて充実したプレイを見せていた様々なミュージシャン達が参加。

マッスルショールズを中心に60年代末からのスワンプ・ロック・シーンをリオン・ラッセルらと支えたロジャー・ホーキンス(ds)、ジム・ゴードン(ds)、バリー・ベケット(kbd)、ピート・カー(g)、ジェシ・エド・デイヴィス(g)といったメンバーに加え、LA人脈のジェフ・バクスター、デヴィッド・ペイチといった連中や、バックコーラスではあのネッド・ドヒニーやジャクソン・ブラウンも参加しているという豪華さ。

プロデューサーは、ボブ・ディランの『Blonde On Blonde』(1966) や『Nashville Skyline』(1969) などのアルバムを支えたナッシュヴィルの腕利きセッション・ミュージシャン集団、エリアコード615のノーバート・パトナムが、ナッシュヴィルの実力ミュージシャンを従えて担当、豪華なバックが決して前に出すぎることもなく、全体のアルバムにちりばめられた様々な音楽スタイルをうまーくバランスさせたアルバムに仕上げてます。

アルバムは12弦アコギの爽やかなストロークとアーシーなオルガンとカッティング・ギターのフレーズがソウルフルな雰囲気を織りなすウェストコースト・ロック・ナンバー「Al I Needed」で気持ち良くスタート。間奏でのジェフ・バクスターとジェシ・エド・デイヴィスのギターリフのスリリングな掛け合いがいきなり冒頭からこのアルバムへの期待を高めてくれます。

最初の部分のヴァースがジャクソン・ブラウンの楽曲を彷彿させるミディアム・スローの「Another’s Lifetime」も全面さりげなくサックスをあしらったり、サビのメロディの盛り上がりがちょっと東海岸のパブロックっぽい味わいを演出したりしていて、不思議な魅力を感じさせる楽曲。

マッスルショールズ録音の2曲に続いて聞こえてくるのはLA録音の「Indian Woman From Wichita」。こちらはむしろナッシュヴィル録音か?と思わせるようなアーシーでカントリー風味のミディアム楽曲。ストリングスなども配した「ジョージアの灯は消えて」のヴィッキー・ローレンスなどを想起する曲調はいかにも70年代、といった感じ。

続く「Snowbound」はまたマッスルショールズ録音で、当時コロラド州ではかなりのラジオ・ヒットになったという、ちょっと初期ドゥービーを思わせるイントロから、バリー・ベケットのオルガンとエレピがスワンピーで軽快なナンバー。そしてA面を締めるのはLA録音のタイトルナンバー、スロウな「Welcome Home」。ここでのウェインのボーカルは一段とソウルフルで、歌い回しなど「Alison」などのエルヴィス・コステロを思わず想起させる味のあるねちっこさ。サビでのハーモニー・ボーカルはネッド・ドヒニーとジャクソン・ブラウンです。

B面の最初の2曲はLA録音。「Dixie’s Pride」はタイトルの感じに反してピート・カーのエレクトリック・ギターがギュインギュインとドライヴする、イーグルスの『On The Border』当たりに収録されてそうな、いかにも70年代ウェストコースト・ロック!といったナンバー。ここでもバックにゴスペル風の女性コーラスを配しているあたりがユニークなアプローチで、70年代後半にジャクソン・ブラウンがバックに黒人女性コーラスを配するようになったのはこの辺の影響があるのかも、とちょっと思いました。

もう一曲のLA録音の「Black Magic Gun」は、基本ウェインのアコギと、ジェシ・エド・デイヴィスのスチール・ギター、ジム・ゴードンのドラムスをバックに、ある意味このアルバムで一番スワンピーな、リトル・フィートあたりの影を強く感じるミディアム・スロー・ナンバーで、こういう曲は聴いてるととにかく酒が進みます(笑)。

残りの3曲はいずれもナッシュヴィル録音。「Ballad Of Jonah」はちょっとオールド・タイム・ミュージックっぽく、カズーやフィドル、ドブロなどを配していかにもナッシュヴィル、と思わせるアーシーなサウンドがまた違った魅力です。そしてイントロから「これ、ニール・ヤングの「Helpless」みたい!」と思わせる「Gene’s Tune (Blonde Guitar)」は正にあの60年代後半・70年代初頭のカントリー・ブルーグラス音楽とロックが素敵なマリアージュを聴かせてくれていた時代の音を彷彿させる、伝統的なカントリー系シンガーソングライター・チューンです。

そしてアルバムを締める「Lover’s Moon」は、ピアノ一本をバックに、トム・ウェイツや初期イーグルスのバラードを想起させる、映像感満点な楽曲。ウェインの情感たっぷりなボーカルも素晴らしく、正しくこの素敵なアルバムを締めるにふさわしいナンバーで幕を閉じます。

アルバム全体を通じて感じるのは、おそらくウェイン自体がいろいろ出来てしまうために、シンガーソングライター的で、ブルーアイド・ソウル的で、スワンプな感じもあり、カントリー風味もバッチリこなせる、という器用さが逆に類型化したエアプレイフォーマットに乗っかることがヒットの条件だった70年代半ば当時には中途半端に捉えられたのかもしれないな、ということ。ここでウェインがやっている音楽は、70年代後半にAORとして人気を集めるフォーマットにかなり近いと思いますし、「All I Needed」や「Snowbound」などヒットしても全くおかしくない楽曲クオリティだと思うのですが、時代がちょっと早かったのかもしれません。

そこでふと思い出したのは、やはり同じ頃に似たようなスタイルのアルバムをリリースしていて全く売れず、しかしその後このアルバムにも参加していたピート・カーと組んで、ルブラン&カーとして「Falling」の大ヒットを放ったレニー・ルブラン。彼もやはりマッスルショールズをベースにカントリー系のアーティストのバックを努めながらリリースしたソロアルバム『Lenny LeBlanc』(1976) は、このウェインのアルバム同様、スワンピーでカントリー風味のポップ・ロック路線でしたが、彼の場合は「Falling」が正に後のAOR路線にうまく乗っかって成功したのでした。

残念ながらウェインがその後リリースした2枚目『Tails Out』(1975) もマジックを起こすことはできず、LAの仲間とヴォランティアーズというグループを結成してアルバムを出したりしましたが、その後彼のレコードは発表されていません。ある情報によると、今はナッシュヴィルに移り住んで、牧師関係の仕事をしているとのこと。彼のレコードが今後出ることはどうやらなさそうなので、この『Home At Last』を聴きながらすぐそこまで来ている春の到来を待つことにします。

<チャートデータ>

チャートインせず