2019.6.24

新旧お宝アルバム #149

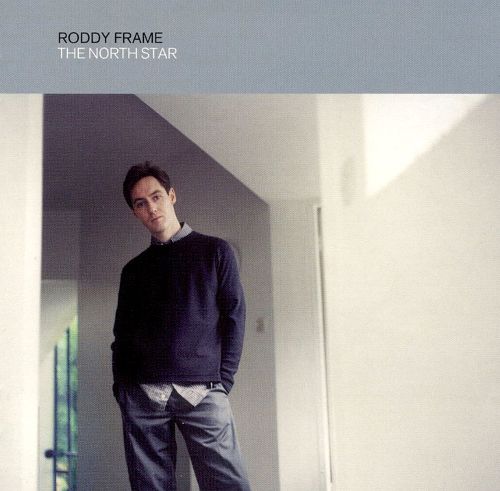

『The North Star』Roddy Frame (Independiente, 1998)

先週から一転してまるで帳尻を合わせるかのようにここのところいかにも梅雨らしい雨空が続いてますが、こういう天気が続くとどうしても出歩くのが億劫になるわけで。そして音楽もやたら元気のいいものよりも、アコギやピアノが入ったちょっとしんみりするものがぴったり来たりする、そんな季節。

今週の「新旧お宝アルバム!」は久しぶりに「90年代を見直そう」シリーズ、とかくシニアの洋楽ファンの耳に届くこともなかなかない、それでいて今の洋楽メインストリームの様々な意味でのある源流にもなっている、音楽的には豊潤だったあのデケイドからアルバムをご紹介します。今日は、雨空に雰囲気的もぴったりくる、元アズテック・カメラのリーダー、ロディ・フレイムが1998年、アズテック・カメラ解散後にリリースした初ソロアルバム『The North Star』をご紹介します。

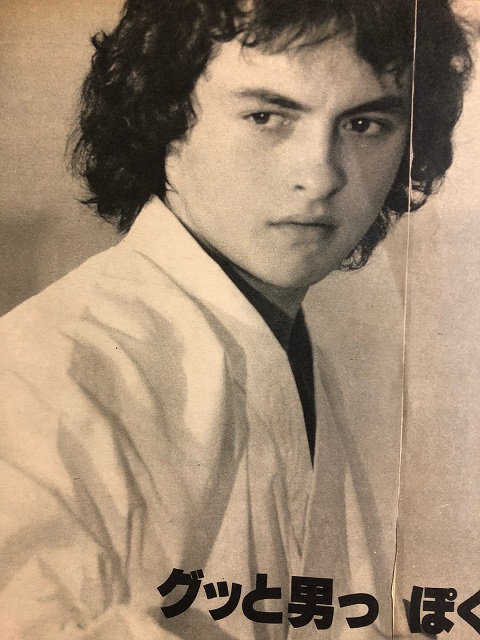

アズテック・カメラというと、最初のヒット曲「Oblivious(思い出のサニー・ビート)」(1983年全英最高位18位)に代表されるように、軽快なビートにアコギのサウンドが印象的な、上質なポップ・ソングを聴かせてくれるバンドで、当時、エヴリシング・バット・ザ・ガール(EBTG)とかペール・ファウンテンズとかいったバンドと並び称されていわゆる80年代前半の「ネオ・アコ・ブーム」の中心的バンドの一つとして、ちょっと趣味のいいUK系のサウンドを好む洋楽ファンの間では人気あったバンドでした。ちょうど今だとアラ還世代の昔の洋楽ファンは、当時流行ったカフェバー(死語w)なんかでこのアズテック・カメラとか、EBTGのベン・ワットの『North Marine Drive』(1983)とかを聴きながらカクテルなんぞ飲んで「クリスタル(これも死語w)」気分を味わった方も多いのでは。

そのアズテック・カメラのリーダーだったロディ・フレイムはファーストの『High Land, Hard Rain』(1983)から6作目のラストアルバム『Frestonia』(1995)までに収録された全曲を書き、一貫して高いクオリティの楽曲を作り出す一方(80年代当時、あのエルヴィス・コステロが作曲家としてロディをライバル視していたという話もあり)、様々なスタイルの音楽に強く興味を持ってそれらを自分の楽曲に取り入れたり、いろんな曲をカバーしたりするなど、アズテック・カメラの作品を辿るとロディの音楽感性の幅の広さが如実に感じられます。具体的には、セカンド・アルバム『Knife』(1984)を作る際、当時ロディがお気に入りだったボブ・ディランの『Infidels』(1983)のプロデューサーが、ダイア・ストレイツのマーク・ノップラーと知るや、アルバム用にマークがプロデュースしてもらえそうな曲を書き上げて、マークをプロデューサーに迎えて『Knife』を完成したり、その『Knife』からのリード・シングル「All I Need Is Everything」のB面に、あのヴァン・ヘイレンの「Jump」のアコギ・カバーを収録して評判を呼んだりと、自らの作品の幅を広げることにはいい意味で貪欲さを見せて、その評価を高めていきました。その後も彼はアメリカのR&Bにも興味津々で、「ジャム&ルイスみたいなアルバムを作りたい」といって、ジャズ・R&Bの大御所トミー・リピューマをプロデューサーに迎えて3作目『Love』(1987)をヒットさせたり、何と坂本龍一をプロデューサーに迎えて5作目『Dreamland』(1993)を作ったりと、その間口の広さをいかんなく発揮していました。

そのロディが13年間にわたるアズテック・カメラとしての活動に終止符を打ち、満を持してリリースした初ソロアルバムがこの『The North Star』。

アルバムを聴くと、「Bigger, Brighter, Better」のように従来のアズテック・カメラでの路線を踏襲した、いわゆるネオ・アコ・スタイルの軽快なポップ・ナンバーもあり、「Autumn Flower」のように初秋の季節などにぴったりのピアノの弾き語りによる叙情的なナンバーもあり、あの80年代のUKギター・ポップ・サウンドが目の前に蘇ってくるような「Sister Shadow」や日本盤のみのボートラ「Biba Nova」もありと、アズテック・カメラ時代からのロディのファンの期待に十二分に応えてくれる、クオリティ高い楽曲も多く含まれている一方、初ソロにふさわしくロディの気概を感じさせる新しいスタイルの曲も多く、おっと思わせる作品になっています。

具体的には、オープニングの「Back To The One」やリードシングルにもなった「Reason For Living」、そして個人的にはこのアルバムで最も好きなナンバー「River Of Brightness」といった楽曲群に感じられる、強いアメリカーナ・サウンドへの傾倒ぶり。使っている楽器についても、これらの曲についてはアコギと同等以上にエレクトリック・ギターが主役を張っており、またその使われ方や、楽曲・メロディの展開までもが、当時アメリカでメインストリーム・ロック・シーンに登場し始めていた、あのライアン・アダムスを擁するウィスキータウンやサン・ヴォルトといった、当時で言うオルタナ・カントリー・ロック・バンドの影響を強く感じさせるものが多いのです。特にこの3曲あたりは、ブルース・スプリングスティーンあたりに演奏させても全く違和感がない、そんなアメリカーナの魅力をふんだんに湛えた「豪快さ」すら感じさせるナンバーで、繊細なギター・ポップの作品で知られるロディの作品スタイルからは明らかに新しい世界に踏み出しているように思います。

思えばロディの音楽的な間口の広さと、彼がアメリカ音楽を貪欲に吸収しようとしてきたことを考えると、彼がこうしたアメリカーナの動きに興味を持っていち早く自らの楽曲に取り入れようとしたとしても全く違和感のないところ。

レコーディングにもシンセサイザー等の電子楽器系は一切使わずシンプルな楽器構成に徹しているあたりも、アメリカーナなサウンドへのアプローチをサポートするために必要なセットアップだったに違いないと思えます。

そんな彼のこのアルバムに託した思いは、アルバムラスト(日本盤ではこの後にボートラの「Biba Nova」収録)のシンプルで美しいアコギの弾き語りのバラード「Hymn To Grace」に窺えます。

アコギ一本にいかにもロディらしい、UKポップスタイルのメロディに乗ってロディのボーカルが静かな部屋に響き渡るようなこの曲では「天からの恵みへの賛歌があなたの中にその場所を見つけたのだ」と、あたかもロディ自身がこうした素晴らしい楽曲達を天からの恵みと表現しているかのようにきこえます。静かに最後のアコギのフレーズが終わってギターの残響が消える時、ロディがこのアルバムに託した思いが伝わってくるように思うのは自分だけでしょうか。

残念ながらこの初ソロアルバムは商業的には成功したとは言えませんが(全英アルバムチャート最高位51位)、彼はそんなことを気にする様子もなく、次作『Surf』(2002)では更にシンプルな楽曲スタイルを前面に出した作品で評判を呼び、3作目『Western Skies』(2006)リリース直後には初の単独来日を敢行。その際の大阪ブルーノートでのライヴは翌年ライヴ盤で発売されています。その後も2010年に再来日した後、2013年には地元ロンドンで、アズテック・カメラの『High Land, Hard Rain』リリース30周年記念ライブを行うなど継続的に活動。2014年には今のところの最新作『Seven Dials』を8年ぶりにリリース。ネオアコ時代からの盟友、元オレンジ・ジュースのエドウィン・コリンズらをバックに迎えたこの作品は、引き続きシンプルで親しみやすい楽曲でシーンからの評判もまずまずのよう。

まだまだ音楽活動を継続的に続けているロディ、次の新作と3回目の来日を期待しながら、この素敵な初ソロアルバムを聴いて梅雨空の鬱陶しさを、清々しさに感じ取って本格的な夏の到来を待つこととしましょう。

<チャートデータ>

全英アルバムチャート 最高位55位(1998.3.10付)