2019.3.4

新旧お宝アルバム #139

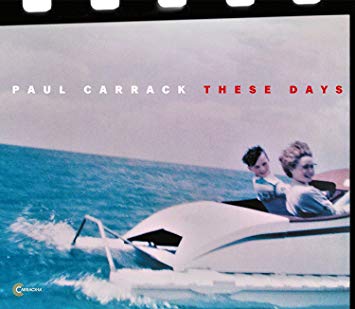

『These Days』Paul Carrack (Carrack-UK, 2018)

昨日の日曜日から生憎の天気となってしまっていますが、ここ最近の雨も一頃の冷たいものではなく、間もなく本格的に春がやってくることを思わせるそんな雨に思えます。折から週末の土曜日は大変暖かい快晴の日でした。この雨が行った後は更に暖かい春の陽気がいよいよ本番となることを期待したいものですね。

今週の「新旧お宝アルバム!」は、先週のポール・ウィリアムスに続き、もう一人のポールという名前のベテラン・ミュージシャンを取り上げます。1970年から一貫してその艶っぽいボーカルで歌うブルー・アイド・ソウルのスタイルで英米音楽シーンでの数々のヒット曲、数々のバンドで活躍してきたイギリスはシェフィールド出身のポール・キャラックです。今回は、2000年以降は自らのレーベル「キャラックUK」を立ち上げて2~3年に一枚のペースで気の合ったミュージシャン達とソロ・アルバムをリリースし続けているポールが、昨年ひっそりとリリースした17作目となる珠玉のソロ・アルバム『These Days』をご紹介します。

1970~80年代に全米トップ40など英米の洋楽ヒットに親しんだ方であれば、ポールの名前はどこかで耳にされてるはずですし、名前は知らなくても彼のベルベットのようでかつソウルフルな歌声をいくつかの大ヒット曲のボーカリストとして耳にされていると思います。

彼がシーンでその名と歌声を知られるきっかけになったのは、1975年全米最高位3位、全英最高位20位の大ヒットとなったエースというグループの「How Long」を作者兼ボーカルとして歌ったこと。これ一発で終わったエース解散後、80年代にはあのロキシー・ミュージックのキーボーディストとして『Flesh + Blood』(1980)、『Avalon』(1982)といった名アルバムに参加する一方、UKの個性的なポップ・バンド、スクイーズに加入して彼らの全米でのブレイク・ヒットとなった「Tempted」(1981年全米最高位49位)のボーカリストとして久々にその歌声を広く聴かせてくれました。

その後ニック・ロウのバンドのサポートメンバーとして活動した後、ジェネシスのマイク・ラザフォードから「今度新しいバンドやるんだけど、ボーカル・キーボードで参加してくれないか」と誘われて加入したのが、80年代半ば英米で大人気だったマイク+ザ・メカニックス。そう、あの大ヒット曲「Silent Running」(1985年全米6位、全英21位)や「The Living Years」(1989年全米1位、全英2位)のあの感動的で伸びやかなボーカルはこのポールなのです。

スクイーズやマイク+ザ・メカニックスで一気にメジャーシーンにその存在感を示したポールがソロ活動でも活躍したのも1980年代。1982年にはソロ2作目となるこちらも隠れた名盤『Suburban Voodoo』からの往年のテンプテーションズを思わせる珠玉のソウル・バラード「I Need You」(1982年全米37位)で初のUSトップ40ヒットをマークしたポールは、3作目『One Good Reason』(1987)からは初の全米トップ10ヒット「Don’t Shed A Tear」(1988年全米9位)、4作目『Groove Approved』(1989)からは「I Live By The Groove」(1989年全米31位)と次々にソロでもヒットを飛ばし、そのシーンでの存在感を確固たるものとしました。特に「グルーヴこそ俺の人生だ!」という自己存在意義ステートメントのような「I Live By The Groove」のヒットには個人的に彼のミュージシャンとしての矜持を当時強く感じ、今後ずっと彼のファンでいよう、と思ったものでした。

その彼が90年代はソロ作をリリースしながら、数々のセッションに参加したり、イーグルスの再結成アルバム『Hell Freezez Over』(1994) にあのジム・キャパルディと共作した「Love Will Keep Us Alive」を提供するなど活動を継続。2000年のソロ7作目『Satisfy My Soul』以降は自らのレーベル、キャラックUKを立ち上げ、マイク+ザ・メカニックス時代のバンド仲間、ピーター・ヴァン・フック(プロデュース)とのタッグでほぼ2年に1枚のペースで、ある時はR&Bの名曲や他のアーティストのカバー・アルバム、でも殆どは彼自作、またはマイク・ラザフォードやクリス・ディフォード(スクイーズでのバンド仲間)ら気の置けない仲間との共作曲を収録した、一貫してオーソドックスながら滋味深いブルー・アイド・ソウル・アルバムをリリースし続けています。

もちろんその間、リンゴ・スター・オールスターズのメンバーとして、またエリック・クラプトン・バンドのメンバーとして活動し、日本にも何度も来日してその素晴らしい歌声とキーボードプレイを見せてくれています。自分も2016年クラプトン来日の際、彼が「How Long」「I Need You」といった涙ものの曲を歌うのを聴いて感動したものです。

前置きが長くなりました。そのポールが昨年リリースしたこのアルバム『These Days』。ここ何作かのアルバム同様、ピーター・ヴァン・フックとポールのプロデュースで、バックのミュージシャンもギターのロビー・マッキントッシュ(80年代プリテンダーズ、その後ポール・マッカートニーのツアーバンドを経て現在ジョン・メイヤー・バンド)やサックスのピーウィー・エリス(ジェームス・ブラウン・バンド出身)といった最近お馴染みのミュージシャン達に加えて、今回は御大スティーヴ・ガッド(ドラムス)もバックを固め、演奏はかっちりとした工芸品の趣を感じさせる安心感満点のパフォーマンスで、ポール自作(半分はクリス・ディフォードとの共作)の素敵な楽曲を、ポールの相変わらず艶っぽい歌声で聴かせてくれます。

特に何も新しいことはやってません。ただ長年の友人の部屋に招待されて、リラックスした雰囲気でゆったりした時間を過ごす、そんな雰囲気がいっぱいの素敵な楽曲たちが並んでいるアルバムです。

ホーンセクションが控えめにシャッフルリズムの曲を盛り上げてくれる冒頭の「Amazing」では、このアルバムのアイディアのきっかけとなった、家族の昔からの写真を納めたアルバムを見ながら書かれたと思われる、ポールの「随分長いことかけてここまで来たね/一緒に生きて、常に現実を思い知らされて/どこに行けばいいか判らなくて世間の人々からも気にかけられない時でも/後ろを振り返れば常に君がいた」という歌詞がぐっと来ます。

クラプトンの「Change The World」を思わせるメロディが懐かしい「Life In A Bubble」、ニック・ロウとやってた頃のネオ・ロカビリー・サウンドっぽいサウンドが楽しい「In The Cold Light Of Day」、メンフィス・ソウルの雰囲気を称えたしんみりした「Dig Deep」、レゲエのリズムとまたまたホーンセクションの掛け合いがこれも楽しいタイトル・ナンバー「These Days」などなど、ポールがその優しい人柄で仲間達とただただ楽しく、リラックスしてやってる雰囲気が伝わってくる楽曲が次々に登場します。

着慣れたコート、はき慣れたスニーカー、手をつっこむと気持ち良くそして暖かく手を包んでくれるズボンのポケット….そういった感じを彼のこのアルバムから感じるのは、自分が年を取ったからなのか、それともポールとその仲間達の今作り出す音楽のヴァイブが自分にぴったり来るのか、まあおそらくその両方なのでしょう。

アルバムの最後をしんみりと締める「The Best I Could」ではその歌詞が、今成長した子供達の巣立ちを近くに迎えた自分自身の状況にまさしく当てはまってしまい、聴いていて不覚にも目頭がちょっとウルッと来たもんです。

「子供達が家を離れていって

僕は空っぽの家をただ歩き回る

家は空っぽだが愛情と思い出でいっぱいの家を

そして誇らしい気持ちでいっぱいの自分

コップの水に浮かんだ氷のように

僕たちは時間を溶かしていった

時の経つのは早いもの

もし自分がベストを尽くしたと言えるのであれば

それは他の人と同様に暮らすためにただ一生懸命働いて蓄えを作ったから

自分がベストを尽くしたんだって言える限りは

そういうシンプルなことが僕たちをいい気分にさせてくれた」

まもなく初来日から45周年の集大成ライヴを武道館5公演で行うというクラプトンが、4月に来日。当然ポールの名前も、名手ネーサン・イースト(ベース)や最近テデスキ・トラックス・バンドのサポートでも活躍中のドイル・ブラムホールII(ギター)等と並んで来日メンバーとして上げられています。クラプトンのライヴは3年前でもういいかな、と思っていましたが、ポールのこんなアルバムを聴かされてしまうと、ポールの歌声を聴くためにもう一度行ってもいいかな、と思ってしまいます。

ちょうど満開の桜が千鳥ヶ淵にその花びらを散らす頃に武道館にやってくるポール。その日を楽しみにそれまではこの素敵なアルバムを噛みしめ、噛みしめ、聴くことにします。

<チャートデータ>

全英アルバム・チャート 最高位33位(2018.9.20付)

全米チャートインせず