緊急事態宣言は出たものの、休業要請について政府と都の間の連携の悪さが露呈して国民としては何だかなあ、という感じですが、皆さんはこの週末ガッツリ自宅で過ごされたことと思います。小池都知事が最初に外出自粛を要請した3/28-29の週末から2週間後の今日以降に感染判明者数の増加が止まることを祈って、今週も可能な限り個々人でStay Homeを実施してこの状況を乗り切るべく行動しましょう。そんな方々のためにも、この2010年代アルバム企画、引き続き粛々と行きます。今回は20位から。

20. Radio Music Society – Esperanza Spalding (2012, Heads Up)

2010年代のグラミーの歴史で、サプライズニューストップ3といえば、去年60回のチャイルディッシュ・ガンビーノ「This Is America」のレコード・オブ・ジ・イヤーとソング・オブ・ジ・イヤー独占が1位、今年61回のビリー・アイリッシュのクリストファー・クロスに続く史上2人目の主要4部門独占が2位、ということで異論のないところだろうと思うけど、第3位に挙げたいのは、2011年第53回の新人賞部門をこのエスペランザ・スポールディングが受賞したこと。この年、ジャスティン・ビーバー、ドレイク、フロレンス&ザ・マシーン、マムフォード&サンズといった候補の中でエスペランザ誰?ってな感じで「ジャスティンかドレイクで決まりっしょ」と思ってたら何とエスペランザがかっさらっていったのだから、そりゃあ驚いたもの。

当時はまだまだジャズの世界には疎かったので無理もなかったのだけど、この時点で既にバークリー音楽院を優秀な成績で卒業後すぐに同音楽院の史上最年少のインストラクターとして教鞭を執っていたし、自分のアルバムも3作目になる『Chamber Music Society』(2010)をリリース直後で、かつその前3年くらいはパティ・オースティンのツアーのベーシスト兼コーラスとして活動していて、ジャズ・シーンでは既に新進気鋭のアーティストとしてかなり知られた存在だったのだから無理もない。そして受賞後間もなくリリースされたこの作品は、オーセンティックな(そしてかなり複雑な楽曲構成の)ジャズ楽曲と70年代R&B的楽曲に、そこここにヒップホップの香りも漂う、言ってみれば伝統的なブラック・ミュージックの見事なコンテンポラリーな完成形的な作品。特にMVの冒頭で黒人親子の間で交わされる会話の中にアフリカを出自とするアフリカン・アメリカンの品格高い誇りが感じられ、アフリカから生まれた数々の文化について語りかけるようにエスペランザが歌う素晴らしいMVが印象的な「Black Gold」にはたちまちやられてしまったものだった。

「Black Gold」はこのアルバムの中でも最もR&B寄りの楽曲で、他の楽曲はいずれもエスペランザのアイデンティティであるジャズを軸足にしたものが多く、そのいずれもがベーシストの作品らしく複雑で不思議なグルーヴを持ったベースラインとリズムパターンのもの。そしてそういう複雑なベースラインを弾きながらボーカルも難なくこなす彼女のテクニック、聴いてるほど絶対簡単ではないよなあ。楽曲自体もムード的スムーズ・ジャズなどとは一線を画す、硬派でしっかり楽曲としての主張が前面に出ているものばかりで、当時もとても新鮮な印象だった。そして今聴き直してみても当時のインパクトはまだそこにある、そんなアルバム。この後、彼女の作品はかなり前衛的な方向にも行ってやや取っつきにくくなった時期もあったけど、昨年リリースされた『12 Little Spells』は久々にこの『Radio Music Society』の頃を思わせる作品で、今年の61回グラミーでも最優秀ジャズ・ボーカル・アルバム部門を受賞していた。そちらも併せて、是非今のアメリカのジャズ界を代表する彼女の代表作といっていい、このアルバム聴いてみて下さい。

19. Ghost On The Canvas – Glen Campbell (2011, Surfdog)

このアルバムが出た2011年には、グレン・キャンベルがそもそも新譜を出していることを知っていた洋楽ファンは日本にはほとんどいなかったと思います。グレン・キャンベルといえばシニア世代には60年代のジミー・ウェッブの楽曲の解釈者的カントリー・ポップシンガーだったし、70年代にカムバックして「Rhinestone Cowboy」を全米No.1にしたものの、日本ではコカコーラのCMソングを歌うカントリー・ポップシンガーとして認識されてました。そして80年代以降はアルバムは発表するものの、メインストリームでは全くその名前を聞かなくなっていたし、90年代以降はコンテンポラリー・クリスチャン・ミュージックの世界でひっそりとアルバムをリリースしていたに止まっていたから、21世紀にグレンが無名だったのは無理もないですね。

そんな彼が久々に出した、まるで新人アーティストであるかのようなタイトルのポップ・アルバム『Meet Glen Campbell』(2008)をたまたま耳にする機会があった自分は、ビックリ。既にその頃齢70を数えるグレンの声の張りと艶は、70年代の絶頂期のままだったし、何よりトム・ペティ、フー・ファイターズ、U2、トラヴィス、グリーン・デイ、ジョン・レノン、ジャクソン・ブラウンといった彼より遙かに若い世代のロック・アーティスト達の作品を見事に自家薬籠中のものとしてカバーしているという、彼のミュージシャン魂がビンビンに感じられる感動的な作品だったから。プロデューサーのジュリアン・レイモンドは、チープトリック後期の仕事で有名で、その関係もあって、バックにはチープトリックのリック・ニールセンの他、90年代パワー・ポップの代表選手だった、ジェリーフィッシュのジェイソン・フォークナーとロジャー・マニングJrが参加するという、90年代以降の洋楽ファンでも充分楽しめる内容に仕上がっていたのです。そしてその同じ制作スタッフで、今度はグレンのためにジェイソンやロジャー、そして元リプレイスメンツのポール・ウェスターバーグらが書き下ろした新曲をグレンが歌う、という形で作られたのがこのアルバム。しかも、このアルバム制作直前にグレンはアルツハイマー病の宣告を受けたため、最後のアルバム、ということで録音された、ある意味彼が自分の人生の最後を注ぎ込んだアルバムです。

アルバム内容の詳細は、2016年5月のこの「新旧お宝アルバム!」で以前書き綴っていますのでそちらを覗いて頂きたいのですが、とてもアルツハイマー病の患者とは思えない生き生きとした素晴らしいパフォーマンスは驚くばかりです。そして、このアルバム発表後のツアーで、全米で100回以上のフェアウェル・ツアーの様子と、ツアーの経過と共に次第に病状が進んで壊れていくかのような状況の一方、最後までミュージシャンとしての喜びと尊厳を失わずツアーを全うするグレンの姿を描いた映画『Glen Campbell: I’ll Be Me』(2014)は、涙なくしては見れない感動的なドキュメンタリーでした。とにかく、このアルバム、そしてその前の『Meet Glen Campbell』は、その出来の素晴らしさに反してあまりにも知られなさ過ぎなのが残念で。これを機会に一人でも多くの人にグレンの最後の時期の作品の素晴らしさに是非触れて頂ければこんなにうれしいことはありませんね。

18. Truth Is A Beautiful Thing – London Grammar (2017, Metal & Dust / Ministry Of Sound)

イギリスロンドンはノッティンガム出身の3人組、ロンドン・グラマーのこのアルバム、正直いって各音楽メディアが選ぶ、こういう2010年代ベストアルバムのリストにはあんまり出てこない作品で、まあどちらかというと自分の趣味なのかもしれません(笑)。また自分が当時勤務していた会社のナッシュヴィル本社出張の際に帰り道ロスに寄ってレコードハントをしてた時にそこら中のレコ屋で積み上げられていて印象が強かった、というのもあるのかも。でもこのアルバム、本国のイギリスでは見事1位を取り、内容自体も、神秘的なイメージの魅力ある、宇宙に突き抜けていくようなリードボーカルのハンナ・リードの歌声が、こちらもスペーシーで幻想的なトラックの楽曲に乗せて歌われるという素晴らしい作品だったと思うので、自分としては充分このリストに入れる価値はあるかなと思ってます。

このアルバムからの曲をある70年代からのロック・ファンの方に当時聴かせたところ「昔のジェネシスとかのプログレっぽい感じがして新鮮だ」という感想を頂いたこともあり、なるほどそういう感じ方もあるのね、と思ったのを覚えてます。様々な時代のリスナーが、自分の音楽体験に照らし合わせて作品の良さを評価できる、というのはある意味楽曲が時代普遍性を備えているということになるのかもしれません。そういう意味からもこのアルバムは、音楽メディアの評価以上にこのデケイドを代表する50枚の1枚としてふさわしいのでは、と手前味噌に思ってる次第(笑)。こちらも例によって、以前2017年8月にこの「新旧お宝アルバム!」で、各曲の詳しい解説などしてますので、詳しくはそちらをご覧下さい。

17. Light Upon The Lake – Whitney (2016, Secretly Canadian)

僕が最初ホイットニーの曲を聴いたとき、思ったのは「やった!2010年代のザ・バンドが出てきた!」というもの。もう少し言い換えると、「ボン・イヴェールがリヴォン・ヘルムの代わりにドラム叩いてボーカルやってる2010年代のザ・バンド」ということになるかな。でも正にこのバンドはあの素晴らしきアメリカーナの大御所バンドの雰囲気を今に映し出してる、そんな奴らだと思う。「Golden Days」なんて、聴きながら今が70年代なんだか、2010年代なんだかよーわからんけど、うんうん、このアメリカーナなグルーヴは最高だよ!って感じなのです。

当然彼らの初来日公演は見に言ったんだけど、ドラマーのジュリアン君が一説には昼間に食った寿司が旨すぎて10数貫食ったのが原因で、途中で体調不良で伝説の40分ライブになってしまった(本当の理由は最初からワインをボトルでがぶ飲みしながらライヴやってたからだと思ってるけど)というトホホの結果に。今年も去年リリースした新作『Forever Turned Around』のサポートで再来日するというので行こうかどうしようか、と思ってたらコロナで中止になってしまったので、いずれ必ずリベンジしようと思ってますが。

で、このアルバムも2016年11月の「新旧お宝アルバム!」でしっかりレビューしてますので、詳細はそちらをご覧下さい。でもアメリカーナ系がお好きな方、特にシニア洋楽ファンの皆さん、この連中は絶対オススメですよ。

16. Coloring Book – Chance The Rapper (2016, Chance The Rapper)

2010年代のアルバムリストを作ると必ず入ってくるアルバムやアーティスト、ありますよね。ケンドリック・ラマーとかフランク・オーシャンとか。このチャンス・ザ・ラッパーの『Coloring Book』もそうした「2010年代ど定番アルバム」の一つ。それは、商業的なレコード・レーベルを通さず、完全自主リリースで、かつフィジカルなしのダウンロードとストリーミング・オンリーのリリースながら、ストリーミング・オンリーで史上初めてBillboard 200のチャートに入った(最高位8位)のと、史上初めてグラミーを受賞した(2017年の第59回で最優秀ラップ・アルバム部門受賞)という、正に今の音楽消費スタイルを体現する作品としてエポック・メイキングだった、というのも当然あります。

でも、それはあくまで形の問題であって、このアルバムが評価されるべきなのは(そして実際評価されているのは)このアルバムの楽曲が、ただのヒップホップ作品ではなく、全体にゴスペルチックなヴァイブを一本通したことによって、2010年代のヒップホップでありながらとってもポジティヴな世界観を作りあげてることだと思うのです。うちでも息子がヒップホップ・ヘッズなんで、よく家の中でヒップホップ(どちらかというとトラップが多いですがw)が流れてることは多いのですが、例えば「No Problem」が流れる時は、うちの家内でさえ思わずメインヴァースのメロディを口ずさむくらいなんで、チャンスの発するハッピーなヴァイブは間違いないところですわ。

それに限らず、ジャミラ・ウッズのボーカルがデ・ラ・ソウルの曲に匹敵するくらいのポップなグルーヴを作り出してる「Blessings」や、モロにゴスペルコーラスを配した教会ミサっぽい「How Great」や御大カーク・フランクリンが登場する「Finish Line」、更にはガラリとフランシス&ザ・ライツのジェイムス・ブレイクばりの音響型オルタナティヴ・ロックの要素を大胆に取り入れた「Summer Friends」などなど、チャンスの引き出しの多さというか、振り幅の大きさはある意味快感。正しく今の時代のいろんなタイプの音楽性をぶちこんだ、快作。90年代にトライブやデラを聴いてた人には特に!ぜひぜひ聴いて欲しいアルバムです。

15. Blood – Lianne La Havas (2015, Warner Bros.)

いろんな作品やアーティストを聴いてると、時々無条件に惚れ込んでしまう楽曲、サウンド、演奏などに巡りあうことがあって、音楽を聴き続けることの楽しみの多分かなりの重要な部分は、時々そうした幸運にぶち当たることだと思っているのだけど、このUK出身のリアンヌ・ラ・ハヴァスの歌声に最初に出会ったときは、正にそうした珠玉の瞬間でした。何て言うのか、全く無理なくなめらかにまるで会話するかのように行われる発声なのに、一声ごとにとっても深い表情が湛えられている、そんな歌声なんです。ちょっとハスキーな声の質が更にその深みのある歌声にまたちょっと個性的な表情を与えている、そんな本当に素敵な歌声。そして彼女が全曲ソングライティングに関わっている楽曲もどれもUSの今のR&Bアーティスト達の音像とは全く違って、幻想的で神秘的なイマジャリーが匂い立つような素晴らしさで、正しくあのプリンスに見初められたというエピソードが納得。最近の質の高いR&BはUKからのものが多い、という傾向を改めて証明してくれたこのアルバム、ブラック・ミュージック好きの方には大きな自信を持ってオススメできる本デケイドを代表する作品だと思います。

そしてこのアルバムについても、2015年12月の「新旧お宝アルバム!」で各曲解説を詳細にやってますんで、是非そちらもご覧になって頂いて、リアンヌの素晴らしい世界にどっぷりと浸かってみて下さい。また、彼女がギターを弾きながら、ピアノとバックコーラスの3人だけでやってるNPR Tiny Desk Concertのパフォーマンスも素晴らしいので、是非こちらもご覧下さい。ああライヴ見たいなあ。

14. Then Came The Morning – The Lone Bellow (2015, Descendant)

このNYはブルックリン・ベースの男2人女1人の3人組、ザ・ローン・ビロウも確かアンカット誌か何かで目にするまでは全く知らないバンドだったけど、そこで高評価されてたこのアルバムの曲を聴いて冒頭アルバムタイトルナンバーでいきなりぶっ飛んだ。何だこのネオトラディショナル・アメリカーナのドラマチックな楽曲、夕陽に向かって叫ぶようなメランコリーな懐かしさ溢れる感情をアメリカ南部の雰囲気でまんま体現してて、まるで中期ザ・バンドそのままじゃないか!そして残りの曲もどれも素晴らしく、かつジャケがまるで渋いロードムーヴィーからの一コマのようだとあれば、アメリカーナとブラック・ミュージックが2大ツボな自分がこれにハマらないわけはない。その後彼らのアルバム(このアルバムは2作目で、デビュー作『The Lone Bellow』(2013)とこの次の『Walk Into A Storm』(2017)、そして今年に入って最新作『Half Moon Light』も出ました)を片っ端から聞きまくった。どれも期待レベルを充分満足させてくれる作品だが、やはり最初に聴いたインパクトもあって、このアルバムが今のところの彼らのベストだと思う。その「Then Came The Morning」のライヴ映像を見つけたのでどうぞ(レコードのバージョンに忠実なライヴですので雰囲気バッチリです)。

何と言ってもメインボーカルのザック・ウィリアムスの絞り出すような、それでいて哀愁たっぷりのボーカルが正に「Tears Of Rage」あたりのリヴォン・ヘルムを彷彿とさせて、この手の音楽好きにはたまらないところ。そしてこのアルバムも、リリース直後の2015年7月の「新旧お宝アルバム!」で解説していますので、よろしければご覧下さい。でもこれだけの実力のバンドが未だにあまり知られてないのが残念です。

13. Black Messiah – D’Angelo & The Vanguard (2014, RCA)

はい、ブラック・ミュージックで2010年代のアルバムを選ぶ場合、多分ほとんどのリストのトップ10には必ず入ってくるであろう、ディアンジェロのある意味歴史的なアルバム『Black Messiah』です。リリース当時、スライの『暴動(There’s A Riot Going On)』(1971)によく例えられたこのアルバム、アナログだけでなくシンセトラックなど様々な楽器音をかなり重ねて音作りがされていながら、70年代のレコードのような強烈なアナログ感で音の塊が迫ってくるような造りであること、楽曲のスタイルや楽曲構成へのアプローチがプリンスのスタイルを想起させる、R&Bやファンクやヒップホップやジャズやロック的要素も渾然一体となっていること、そして何よりもレコード全体を通じて正しく『暴動』に通じるようなドロドロとしたどす黒いグルーヴが渦巻いていて聴き手に迫ってくることなど、どの曲を取っても同時代の他のブラック・ミュージックとは全く異質なパワーに満ちている、まさしく歴史的な作品といっていいと思います。

カオス感満点のプリンス的ファンクの「Ain’t That Easy」、ジャズファンクの「Sugah Daddy」、映画的なイメージを想起する音像とただただ心地よいレイドバックなグルーヴの「Really Love」、クールなファンクネスをギターリフとシンバルだけで体現する極端に音数を抑えた「Betray My Heart」そして美しいファルセットによるR&Bファンクバラード「Another Life」などなど、過去50年間の歴史的なブラック・ミュージックの流れを一枚のアルバムに総括してエキスを絞り出したようなこのアルバム、ブラック・ミュージック好きも、ロック・ファンも必聴の一枚。

このアルバムリリースの翌々年の2016年に来日したディアンジェロを息子とパシフィコ横浜に観に行った時のことは記憶に新しい。なんせ開演時刻から50分くらい待たされたからね(笑)。でも、ジェシ・ジョンソンが前面に出てギター弾いて、ディアンジェロがどす黒いボーカルを聴かせてくれたあのライヴ(今調べたら何とドラムスはクリス・デイヴだったらしい。当時は知らなかったからなあw)は最高だったなあ。ディアンジェロ、次作には取りかかってるみたいだし、今回は前回みたいに14年も待たずに聴けるといいけど。

12. Con Todo El Mundo – Khruangbin (2018, Night Time Stories)

多分今回選んだ50枚の中で一番異色だと思うのがこのクルアンビンのアルバム。彼らの音は、多分YouTubeの「NPR Tiny Desk Concert」に出てたのをたまたま観て聴いて「何じゃこりゃ!」と思ったのが初めだったと思う。ギターのマークと、ベースのローラの二人の白人ミュージシャンが、黒人ドラマーのドナルドをバックに、インドネシア歌謡かタイのフロア・ダンス・ミュージックか!ってな曲をしかもほとんどがインストでやってるというその異国感というか、不思議感に目と耳を奪われたのと、更にはその音楽が妙に心地よいグルーヴ感に満ちているのに驚いたのでした。

調べると、彼らはテキサスはヒューストン出身。「何でヒューストンでこんな音楽やってんや!」と再度ビックリする一方、ますます興味を持って調べると、何と彼ら2019年のコーチェラにも出演してて、そこで何とヒップホップ・メドレー(というかヒップホップの名曲にサンプルされた楽曲のインストメドレー)やってたのを見つけて、三度ぶっ飛んだのでした。あのペナペナな音のギターとベースとドラムだけでアイズレーの「Footsteps In The Dark」(アイス・キューブの「It Was A Good Day」にサンプル)やマイケル・マクドナルドの「I Keep Forgettin’」(ウォーレンGの「Regulate」にサンプル)などなどを延々やってて会場大受けの画像を観て、「うわーこれ聴きたい!」ともう個人的に大盛り上がり。そしてこの頃にはもう完全にクルアンビン中毒になってた自分、そう、このサウンドは不思議な中毒性があるんですわ。

幸いその年のフジロックに来日することがわかり、僕のその年のフジロックの大目玉の一つとして勇んで観に行きました。生でみるクルアンビンは映像でみるのと何ら変わらない淡々とした、それでいてグルーヴ感渦巻くライブを見せてくれてもう大満足。しかし初めて知ったバンドにこれだけ夢中になれるというのも何十年ぶりなんだろう。そしてその彼らのサウンドがぎっしり詰まったこのアルバム、このデケイドを代表する一枚であるのは間違いないところですので、まだ聴いてない方は是非。こちらは去年の8月の「新旧お宝アルバム!」で解説してますのでそちらの方もご覧下さい。

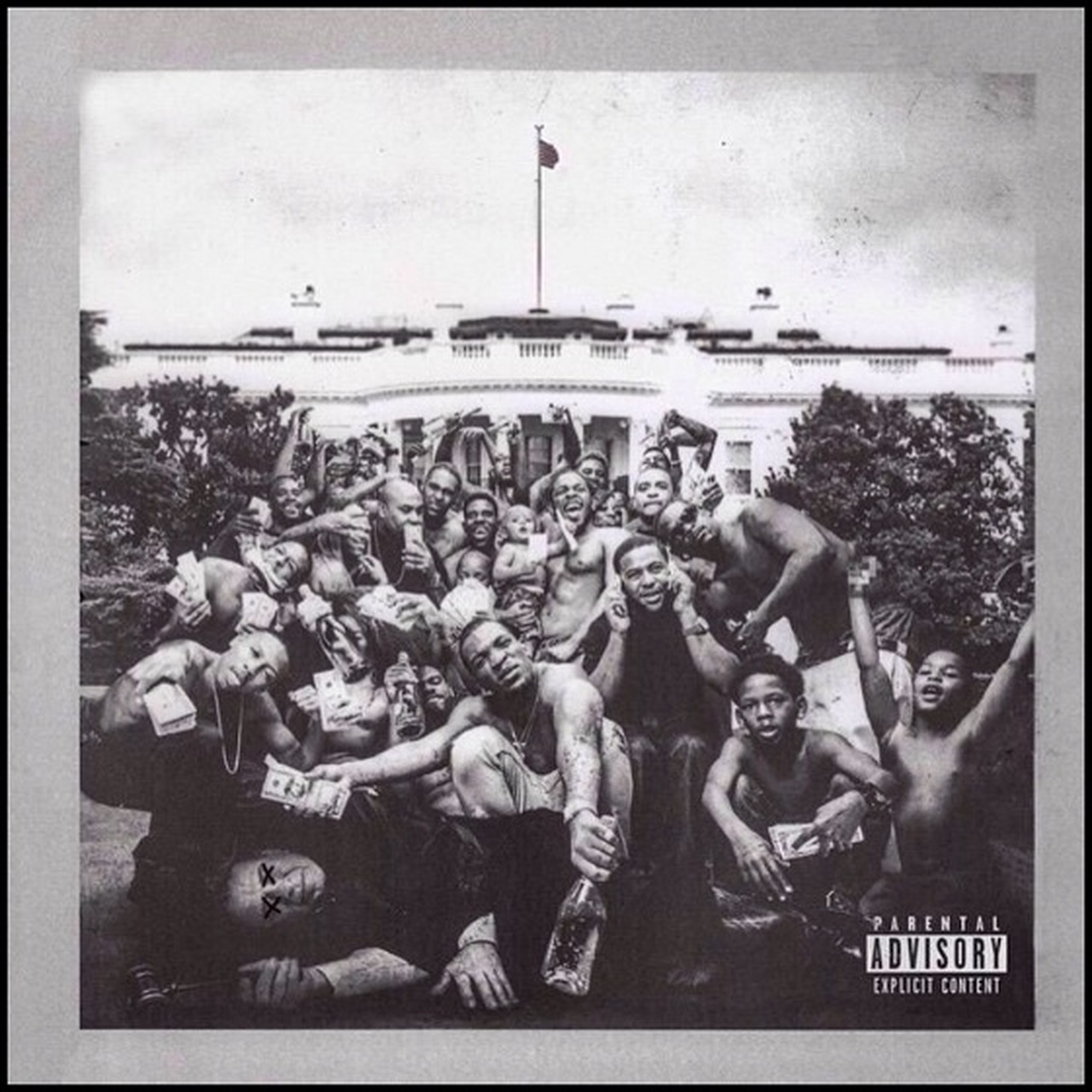

11. To Pimp A Butterfly – Kendrick Lamar (2015, Top Dawg / Aftermath / Interscope)

はい、2010年代のR&Bでフランク・オーシャンやディアンジェロの『Black Messiah』が欠かせないのと同様に、いや多分それ以上にヒップホップで2010年代のアルバムとして欠かせない、ケンドリック・ラマーの『To Pimp A Butterfly』です。2010年代のベスト・アルバム・リストではこのアルバムを1位に推すピッチフォーク誌のようなメディアも多く、それもさもありなんなのですが、冒頭にもお断りしたように、このリストは「ベスト・アルバム・リスト」ではなく「僕が聴いた中でオススメできるアルバム・リスト」なので、このアルバムは間違いなく2010年代最重要アルバムの一つなのですが、個人の嗜好的には他にもオススメしたい(特に今回この記事のメインターゲットの一つとしてるアラフィフ以上のシニア洋楽リスナーの皆さんに)アルバムも多いので、そちらがこの後のトップ10に入ってくるのです。

でもだからといって、このアルバムの重要性を低く評価してるというわけでは全くありません。むしろこのアルバムをそうしたアラフィフ以上のシニア洋楽リスナーの方にも是非聴いて欲しい、特にラップが苦手だと思ってる方ほど聴いて欲しいと切に思うのであります。ケンドリック・ラマーのこのアルバムは、ディアンジェロのアルバムがそうであったように、R&Bとかヒップホップとかいったジャンルに関係ない、強力な他に類を見ないレベルの完成度のブラック・ファンク・アルバムであり、かつラップとしてもこの時代に多かった即物思想や自己描写に堕さず、今も人種的な偏見渦巻くアメリカ社会を淡々と切り取ってみせているというのが、その重要性のポイント。そしてそれこそが、同様に傑作アルバムである彼のデビュー作『good kid, m.A.A.d city』(2012)ではなくこちらを選んだ(かなり悩みましたw)最大の理由なんです。また、一般的にこの種のリストでは必ず上位に入ってくるカニエやドレイクは敢えて選ばず、ケンドリック・ラマーのこのアルバムを上位に推したのも同様の理由です。

冒頭の「Every Nigga Is A Star」という象徴的なサンプリングで始まり、御大ジョージ・クリントンやこのリストでも登場したサンダーキャットらと組んずほぐれつのファンクナンバー「Wesley’s Theory」から『ルーツ』の主人公の名前をタイトルにしたストレートなバウンシー・ファンク「King Kunta」、ブラック・マターズ的なオプティミスティックなメッセージの「Alright」そして当時全米を震撼させた警官によるマイケル・ブラウン射殺事件への痛烈な批判を込めた「The Blacker The Berry」まで、アルバム全体を通じてのケンドリック・ラマーの作るサウンドとフロウの切れ味はヤバいの一言。紛れもなくこのデケイドのヒップホップ・アルバムの中では最高の作品といって間違いないところですね。皆さん、改めて聴きましょう。

20位〜11位、どうでしたか。いずれもこのデケイドには外せない、という感じ、段々と盛り上がって来ましたね。次はトップ10です。では次回。